di Antonio Corona

Il 17 marzo p.v., ricorre il 160° anniversario dell’Unità d’Italia, circostanza evidenziata dallo stesso Signor Presidente della Repubblica nel recente messaggio al Paese di fine anno.

Il 17 marzo p.v., ricorre il 160° anniversario dell’Unità d’Italia, circostanza evidenziata dallo stesso Signor Presidente della Repubblica nel recente messaggio al Paese di fine anno.

Occasione meritevole del giusto rilievo, anche, se possibile, con la adozione di iniziative ad hoc, ovviamente compatibili con le condizioni imposte dalla corrente pandemia.

Occasione per sentire comunque rintonare le note del nostro Inno, occasione…

A proposito.

Proprio sicuri di saperne abbastanza, del nostro Inno, di saperlo intonare a dovere?

Tutti noi conosciamo i versi poetici de Il canto degli Italiani.

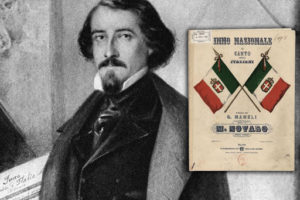

Non tutti, però, ne conoscono invece senso e significato della partitura musicale, scritta da Michele Novaro, e, quindi, quale ne sia la corretta interpretazione.

Soccorre in proposito Michele D’Andrea(www.micheledandrea.it, emmedandrea@gmail.com), un passato nella dirigenza del Quirinale, brillante divulgatore e performer di briose, quanto inappuntabili conferenze-spettacolo, rinvenibili direttamente su internet, su temi, tra gli altri, di storia risorgimentale.

In ITALIA!-Storie, curiosità e luoghi comuni sul Tricolore e l’Inno di Mameli, D’Andrea si sofferma tra l’altro su di una rigorosa verifica della rispondenza dello spartito con le immagini che Novaro ha inteso trasporvi.

Dunque.

Michele Novaro era uomo di teatro.

L’opera gli dava di che vivere, il melodramma costituiva il suo orizzonte culturale e il suo stile compositivo.

Nella sua mente, pertanto, la poesia di Mameli si traduce in una visione, in una azione teatrale vera e propria, con tanto di personaggi, scenografia, movimenti.

Gli squilli di tromba della parte strumentale iniziale, sono idealmente rivolti ad attirare l’attenzione delle popolazioni italiche radunatesi, seguendo un misterioso richiamo, in una immaginaria, immensa pianura.

Al margine della radura, assisa su un trono rialzato, una figura riccamente vestita.

Le fanno corona re, principi, guerrieri, religiosi.

Nell’assoluto silenzio, gravido di attesa, il personaggio si alza, apre le braccia.

Con voce solenne e altisonante, annuncia alla folla dinanzi a sé che l’Italia si è risvegliata, che è tempo che riprenda il suo cammino verso rinnovate glorie e vittoria.

È questa la prima strofa cantata, da esprimere con dignità e fierezza, introdotta, nell’originale, da due battute di preparazione.

L’annuncio suscita fortissima emozione.

I battiti dei cuori in tumulto dei presenti sono rappresentati dalle note serrate dell’intervallo strumentale, purtroppo spesso banalizzato e soffocato dai “po-ro-pò, po-ro-pò, po-ro-po’-po-po-po-po’” da stadio.

Un mormorio si alza dalle genti riunite che si guardano attonite, s’interrogano, ripetono meccanicamente a mezza voce, agitate, le parole appena udite.

Ovvero, la reazione immediata suscitata sovente in ciascuno di noi dall’apprendere una notizia scioccante.

Ecco perché Novaro fa replicare “Fratelli d’Italia” dopo ogni strofa, come un refrain.

È il popolo che, come a risposta, ripete incredulo l’annuncio a mezza voce.

È il popolo che via via si convince, prende sempre più coscienza di sé, della necessità di combattere, anche di morire se occorra: “Stringiam’ci a coorte, siam pronti alla morte, l’Italia chiamò!”.

I versi vanno perciò prima quasi sussurrati, poi scanditi con sempre maggiori e contagianti convinzione ed entusiasmo.

Gli Italiani sono ora infatti consapevoli che la libertà non sia un regalo bensì una conquista da conseguire con determinazione e, sebbene la morte incuta umanamente timore, si decidono a combattere.

È un crescendo che deflagra infine in un “Sì!”, non presente nel testo poetico ma aggiunto dallo stesso Novaro, un “Sì!” che sugella il giuramento prestato reciprocamente e che va quindi declamato con impeto, passione, a piena voce.

E così, via per l’Inno intero.

Ma…

Chi è quella figura assisa sul trono che, nella scena nella mente di Novaro, si rivolge alle genti italiche e le esorta a combattere?

È lo stesso compositore a rivelarlo.

“(…) un trono… una cattedra… sì, la cattedra di bronzo in San Pietro del Vaticano, e in essa solennemente assettato in solenni paludamenti Pio IX. (…) Pio IX si alza, tende le braccia verso quella moltitudine, e con voce grave, solenne, lenta, annunzia ai popoli la buona novella. (…)”.

Possibile?

Sì, certo.

Possibile.

All’epoca della composizione dell’Inno, l’autunno 1847, il riferimento al Pontefice ci sta tutto.

Dall’estate 1846 e fino all’aprile 1848, ovvero quando richiamò il contingente militare inviato a sostegno dell’esercito piemontese, Pio IX fu oggetto di un entusiasmo popolare che rasentò l’idolatria.

Papa Mastai Ferretti era considerato il campione dell’Unità nazionale, il sovrano nel quale s’incarnava il sogno giobertiano di una Confederazione italiana sotto la guida del vescovo di Roma, il destinatario di entusiastiche manifestazioni patriottiche.

In quella particolare stagione storico-politica, l’idea di un Papa che aiutasse un popolo a rinascere nella libertà, aveva fatto presa su molti, su Michele Novaro medesimo.

Tutto chiaro, ora?

Proviamo allora a cantare e assaporare quest’Inno nella partitura originale.

Proviamo, per qualche attimo, a immaginarci in quella sterminata pianura del 1847; a immedesimarci in quelle genti chiamate a raccolta; a condividerne speranze ed emozioni.

E, in tal guisa, ogni altra volta che avremo occasione di intonare il Canto degli Italiani.

Il Canto di tutti noi, sorelle e fratelli di ieri, di oggi, di domani.

Il Canto della dignità di un popolo, finalmente di nuovo unito e consapevole.

Il Canto dedicato a una Patria che si pensava ormai irrimediabilmente perduta.

Una Patria che invece è risorta, libera, protagonista del proprio destino.