di Antonio Corona

Azione diplomatica, sistemi/apparati economici e militari.

Ovvero, benché non unici, assi portanti della politica estera di un qualsiasi Paese di una qualche rilevanza.

Paradigmatico, in proposito, l’incedere delle Grandi Potenze nel perseguimento dei propri interessi.

Ove a rivelarsi infruttuose vie negoziali, blandizie, pressioni economiche, ecco, sulla linea dell’orizzonte, profilarsi d’incanto minacciosi flotte ed eserciti.

E viceversa.

Con le tre leve, se occorra, manovrate anche contemporaneamente.

Non andava diversamente nell’antichità.

La Roma tardo-imperiale, ormai esausta e ridimensionata sul piano militare, ritenne di potersi garantire la sopravvivenza barattandola con l’oro.

Era il 409 d.c..

Alarico, re dei Visigoti, tolse l’assedio.

Per ripresentarsi l’anno successivo, espugnarla con l’inganno e saccheggiarla, come soltanto Brenno ben otto secoli prima.

La Roma delle legioni invincibili era condannata ad autoalimentarsi con la continua espansione delle frontiere dell’Impero.

Paradossalmente, la loro progressiva, straordinaria estensione, rendendole particolarmente permeabili e vulnerabili, contribuì a decretarne decadenza e rovina.

All’epoca degli archi di trionfo, Roma proponeva alleanze e protezione ai “barbari” da inglobare.

Per abbatterne le possibili resistenze, non mancava però di fare intravvedere il luccichio delle daghe appese alle cinture.

La sua politica estera, quando non feroce e brutale, privilegiava il remunerativo e “pacifico” do ut des, mai tuttavia disgiunto dal perentorio si vis pacem para bellum.

Come ieri, presupposti irrinunciabili sono oggi nitidezza dell’obiettivo, severa analisi “costi/ricavi”, disponibilità al rischio e al possibile prezzo da pagare.

E nervi saldi.

Periglioso entrare in campo con il… “braccino”.

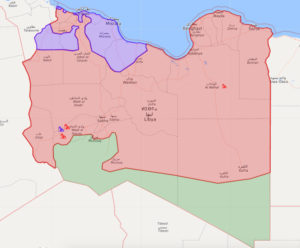

Libia e flussi migratori, dunque.

Con gli occhi, e i limiti, dell’osservatore qualunque della porta accanto.

Rispetto ai vari teatri di crisi che l’hanno interpellata nel tempo, la posizione italiana è stata ed è generalmente orientata verso soluzioni che, quasi a prescindere, escludano l’impiego della forza, indipendentemente dalla sua declinazione in concreto.

Desert storm.

Baghdad fu ripetutamente bombardata.

Micidiali i Tomahawk, missili da crociera, gittata 2.500Km.

Costo attuale: oltre 1.8millionUS$.

L’uno(!).

Doverosi e coerenti il richiamo e il rispetto dei principî impressi nella Carta costituzionale.

Sebbene, al rifiuto all’uso della forza, sembri non del tutto estranea la circostanza che tanto, pure volendo…

Il “valore” militare della penisola e delle accluse basi aeree dell’Alleanza ivi allocate – determinanti nella defenestrazione ed eliminazione di Muammar Gheddafi – afferisce piuttosto alla relativa posizione strategica nel Mediterraneo.

La presenza italica sullo scacchiere internazionale, accompagnata comunque da profonde lacerazioni e mal di pancia sul “fronte interno”, è correlata alla partecipazione a missioni, sostanzialmente di peace keeping(Kossovo, Libano, ecc.), sotto l’egida di organizzazioni sovranazionali di varia natura.

Poste, e se condivise, le premesse, il ricorso alla (sola) azione diplomatica può perciò appalesarsi come ben più di una mera opzione.

Tenendo altresì presente come sia ampiamente diffusa, in questo Paese, la convinzione di potere preparare la frittata senza rompere… le uova.

Da qui, le (apparenti) contorsioni dell’agire di casa nostra, lo sguardo costantemente rivolto a New York.

E a Bruxelles.

Bruxelles, dove l’Italia siede allo stesso tavolo con la Francia, suo spregiudicato partner/competitor negli affari non solamente dell’altra sponda mediterranea.

Azione diplomatica, quindi.

Per…?

Una paziente, infinita opera di ricucitura e mediazione tra tutte le parti in conflitto.

Delineato il quadro, e pure a considerare solo eventuale il pericolo di infiltrazioni di elementi jihadisti, parrebbe allora parimenti circospetta la dichiarata intenzione di mantenere chiusi i porti nostrani ai “naufraghi” provenienti dalle coste libiche, anche nel pieno della crisi che sta traversando quel Paese.

Per quanto sofferta e dolorosa una conclusione prudente, quasi obbligata, se attinta dalla incertezza di credibili alternative, se dettata dalla necessità di limitare i danni di una crisi regionale tra l’altro subìta.

L’esperienza maturata dimostra quanto sia complesso mettere alla porta coloro che stazionino senza diritto alcuno sul territorio nazionale.

Latitano gli accordi di riammissione, languono i ricollocamenti in terra europea.

Appena pochissimi anni fa, Bruxelles ha persino accettato di concedere maggiore flessibilità di bilancio a Roma, purché fosse Roma a farsi interamente carico dei flussi migratori provenienti dal versante meridionale.

Senza almeno previe, concrete assicurazioni di condivisione a livello europeo della gestione del problema, appare oggettivamente complicato immaginare di consentire l’ingresso, adesso, di ulteriori decine, se non centinaia, di migliaia di nuovi migranti.

Non ultimo, atteso l’avvenuto insorgere di focolai di disagio tra le comunità locali, tuttora non completamente sopiti.

Come eccepito da taluno, può figurarsi fallace pensare di riuscire ad affrontare un fenomeno, dalle dimensioni forse epocali, con una mera “direttiva”.

Di converso, una riapertura tout court dello spazio marittimo potrebbe riservare conseguenze da improba gestione.

Ergo, “meglio”, sembra di udire, “tenere gli usci ben serrati”.

Come i… vicini transalpini, no?

“Opposizione”; autorità religiose; settori della opinione pubblica, corredandolo di solide ragioni solidaristiche e umanitarie, si peritano di sostenere in ogni dove e occasione l’auspicio di scelte diametralmente diverse.

Quale che ne possa essere l’esito, prevedibile il rilievo della questione in termini di consenso ed evoluzione della situazione politica.

Art. 10/3°c. Cost.: “(…) Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. (…)”.

Costante l’orientamento per il quale la Costituzione, “rigida”, “lunga”, “scritta”, “votata”, sia al contempo… “viva”.

In fine.

Una condotta astrattamente illecita non è punibile se praticata in stato di necessità.

Viene in mente quello scalatore che, per evitare di essere trascinato nel precipizio, si veda costretto a recidere la fune dalla quale penzola nel vuoto l’alpinista a lui legato in cordata.